近日,色播app-色播下载

刘锴教授团队、深圳国际研究生院李佳副教授团队合作开发了一种纳米限域热脉冲合成(NIS)技术,利用高质量碳纳米管(CNT)薄膜产生的瞬态焦耳热,诱导负载在CNT薄膜上的前驱体发生原位反应,成功合成了高熵纳米碳化物(HENCs)、高熵合金化单原子(HEASA-Pt)等一系列新型材料,为高效合成高熵纳米材料提供了一种新路径。

纳米尺度的高熵材料因其高熵效应与纳米尺寸效应受到广泛关注,在能源、催化等领域有着广阔的应用前景。然而,如何有效合成高熵纳米材料始终是一个难题。为了克服高熵元素之间的不互溶性,高熵材料的合成往往需要很高的温度。高温会导致材料不可避免地长大与团聚,造成高熵材料相纯化与纳米化之间的矛盾。

这其中,高熵纳米碳化物(HENCs)的合成条件尤为苛刻。其生长温度通常>2500K,这种极高温条件对控制纳米材料的生长提出了很大的挑战。目前对HENCs的合成仅局限于5至9种金属元素的体系,且其粒径、元素组成、数量难以精确控制。研究团队发现瞬态高温和碳纳米管的空间限域效应可以限制纳米材料的长大与团聚,并基于此发展了纳米限域热脉冲合成(NIS)技术,成功获得了金属元素数量任意可调(5≤n≤22)且粒径受限(~20nm)的HENCs。22-HENCs为目前报道中金属元素最多的高熵碳化物纳米材料,表明NIS在普适性和元素容量上均超越现有方法。

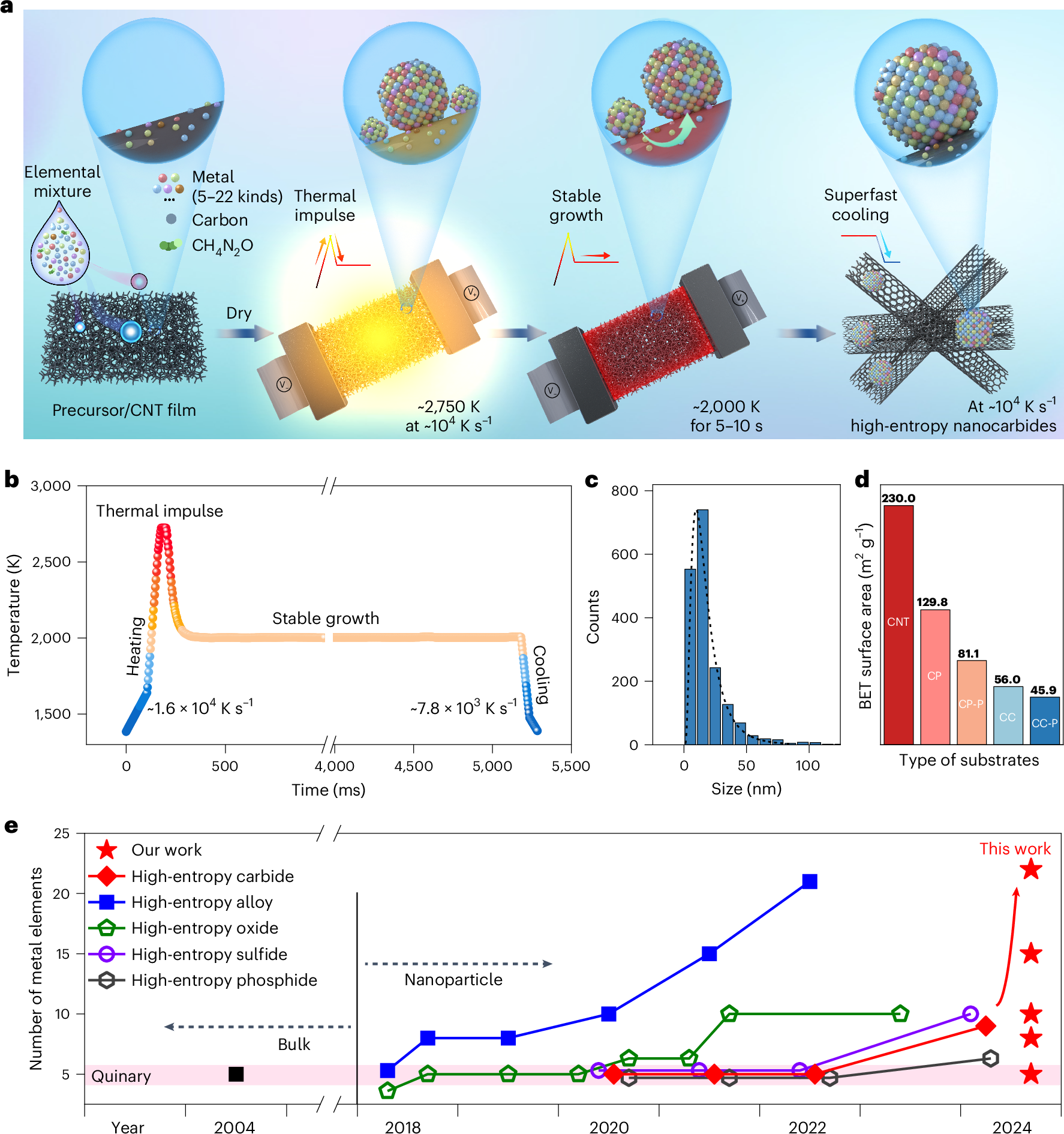

针对HENCs合成的NIS方法包含“热脉冲-稳态生长-超快速冷却”三个阶段(图1)。第一步,在保护性气氛中对负载前驱体的碳管薄膜施加高压脉冲,焦耳热使得碳管薄膜瞬时升温至约2750K,前驱体快速分散并与碳化合,初步形成纯的高熵相。第二步,温度维持在约2000K进行短暂的生长(<10s),使核持续混匀、融合为单相纳米晶。第三步,CNT薄膜断电后以约104K s-1的速度超快冷却,将高温单相结构冻结至室温。CNT薄膜因结构稳定、导电/导热性能优于其他碳基底(如碳纸、碳布等),其一维空间限域效应还能抑制高温下颗粒的径向聚集,使得HENCs平均粒径仅约20nm。

图1.基于碳管薄膜焦耳热的NIS方法

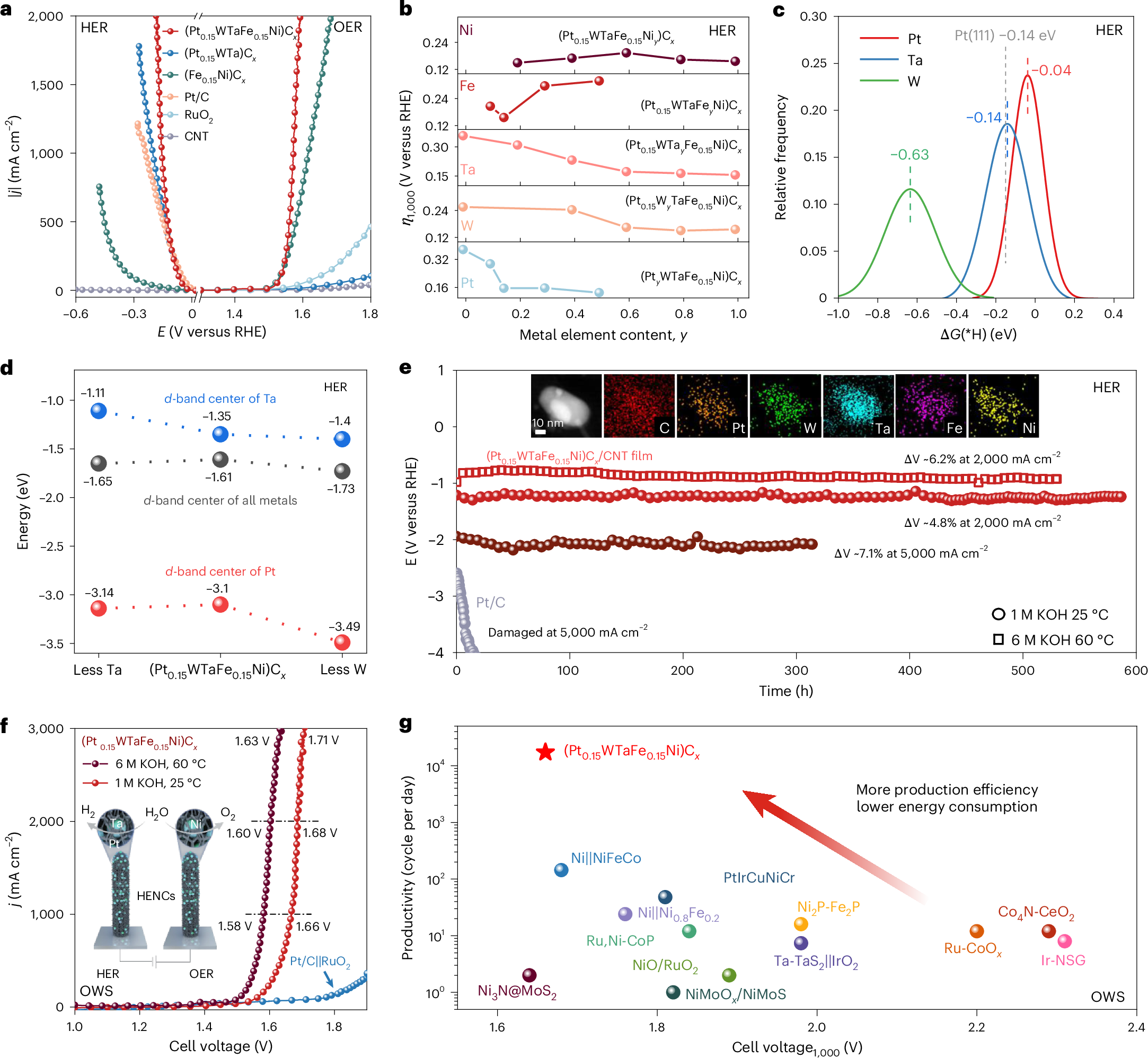

研究团队以5元HENCs((Pt0.15WTaFe0.15Ni)Cx)为模型体系开展电催化全解水研究。全解水测试中,(Pt0.15WTaFe0.15Ni)Cx仅需1.63V即可在工业条件下(6M KOH,60 ℃)实现3000mA cm-2的电流密度,且在2000mA cm-2下连续运行600h后HER过电位仅上升约4.8%,5000mA cm-2下320h后仅上升约7.1%,在超大电流密度下表现出优异的稳定性(图2)。

图2.(Pt0.15WTaFe0.15Ni)Cx的电解水催化研究

相关研究成果以“纳米限域脉冲合成高活性与稳定性的电催化剂”(Nanoconfined Impulse Synthesis of High-Entropy Nanocarbides for Highly Active and Stable Electrocatalysts)为题,近日在线发表于《自然·合成》(Nature Synthesis)。

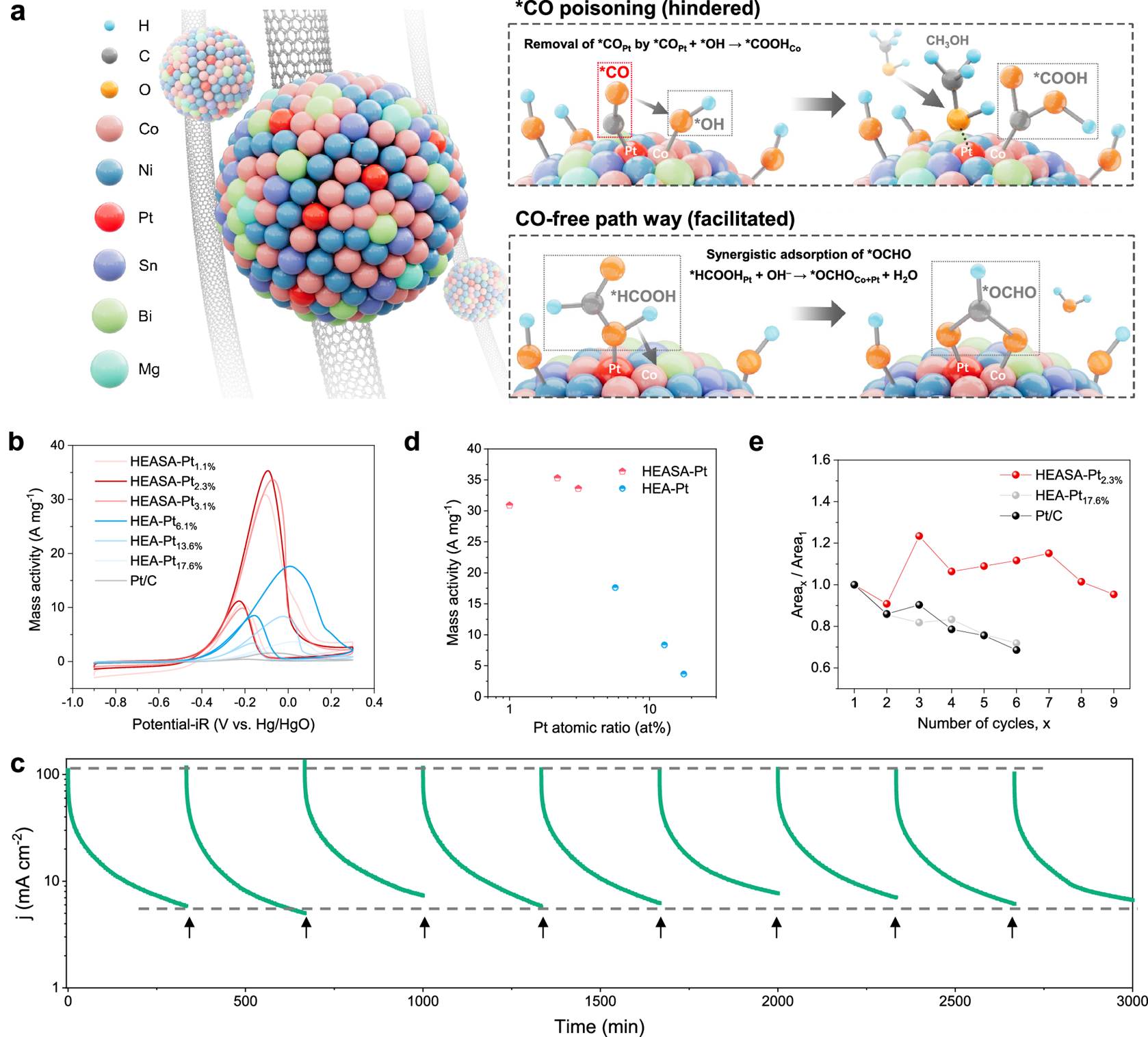

在此基础上,研究团队进一步利用限域热脉冲方法设计并合成了高熵合金化Pt单原子材料(HEASA-Pt),用于具有多中间体过程的甲醇催化氧化(MOR)反应。截至目前,Pt基催化材料仍然是最高效的MOR催化剂。然而,Pt稀缺且昂贵,并且MOR反应过程中的CO中间体会与Pt稳定结合,阻断活性位点并阻碍了反应进一步进行,使得催化性能在短时间内锐减。

大量研究表明,如果在材料中将Pt以单原子形式分散,可以阻碍CO中间体的形成,避免CO中毒问题。然而,单独的Pt单原子并不具有甲醇催化氧化活性。这导致了在提高Pt质量活性和避免CO中毒之间存在尖锐的矛盾。

对此,研究团队利用高熵体系中元素随机分布的特点,通过极大降低Pt含量,设计并合成了一种新型的HEASA-Pt催化剂。HEASA-Pt中的Pt单原子位点不仅对MOR具有很高催化活性,而且保持了单原子Pt抗CO中毒的能力。该催化剂在Pt原子占比仅为2.3%的情况下表现出35.3 A mg⁻¹Pt的超高质量活性,在连续工作18万秒后仍保持较高的活性,并可恢复至初始值(图3)。

图3.HEASA-Pt的设计与MOR研究

相关研究成果以“用于甲醇催化氧化的高熵合金化Pt单原子”(High-entropy alloyed single-atom Pt for methanol oxidation electrocatalysis)为题,近日在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

色播app

2018级博士生李晨宇(现为上海电气集团上海氢器时代科技有限公司研究员)、深圳国际研究生院2020级博士生张志超、曲阜师范大学朱坤磊博士、色播app

2022级博士生刘明达、色播app

2024级博士生陈嘉远为《自然·合成》论文的共同第一作者。色播app

2022级博士生刘明达、深圳国际研究生院2020级博士生张志超为《自然·通讯》论文的共同第一作者。色播app

教授刘锴、深圳国际研究生院副教授李佳为两篇论文的共同通讯作者。

研究得到国家自然科学基金项目、国家重点研发计划、广东省珠江人才计划地方创新团队项目、深圳市基础研究计划项目等的资助。

论文链接:

//www.nature.com/articles/s44160-025-00854-z

//www.nature.com/articles/s41467-025-61376-y